林 尚孝

小金井日記「軍医学舎一件アリ」の意味するもの

─ 「舞姫事件」考(その七) ─

はじめに

本誌前々号の拙稿「鴎外にはエリーゼと結婚する意志がなかったのか」(1)において、《鴎外がエリーゼを結婚のために来日させたことはあり得ない》とする諸説について検討を加え、それらの主張が成立しえないことを論じた。しかし残念ながら、未だにわれわれの見解(2),(3)、すなわち鴎外は軍医を辞してもエリーゼと結婚しようとしていたとの主張が、一般の支持を得ているとは言いがたい。

そこで今回、われわれの主張を裏づける一史料を紹介し、この仮説を論証したい。その史料とは、他ならぬ「小金井良精日記」の一文であるが、これまで一般に利用されてきた「小金井良精日記」では、なぜか欠落していた文言である。

まず最初に、これまで「エリーゼ来日事件」がどのように論じられてきたのか、主要史料の紹介を兼ねて検討することにする。

「エリーゼ来日」に関する資料について

来日したエリーゼに関する情報の混乱は、今なお続いている。確実な史料によって裏づけられているにもかかわらず、その姓名が確定しているとは言いがたい。筆者は、彼女の姓名がエリーゼ・ヴィーゲルトであることを論証(4)したつもりであるが、その後も、ヴァイゲルト説を捨てきれない論稿(5)が発表され、ほかにも彼女が「賤女」である(6)とか、ユダヤ人である(7)といった根拠の乏しい説が散見される。

その根本的原因は、鴎外が「独逸日記」などでエリーゼに関する情報を徹底的に湮滅したことにある。ドイツ人女性来日の事実が関係者によって確認されたのは、鴎外の死後一四年経った一九三六年のことであった。またその女性の名は長い間「舞姫」のヒロインの名をそのままに「エリス」と呼ばれ、その誤りが史料的に明らかになったのは一九八一年のことである。

はじめに、エリーゼ来日に関係する基本文献について概観する。関連する文献は数多いが、来日が公表された経緯に関する文献とその後の一次史料に文献を限定する。その執筆時期により、空白期、エリス期、エリーゼ期の三期に分類する。

Ⅰ.空白期(一八八八年〜一九三六年)

(a) 森鴎外:賀古鶴所宛書簡(8)、一八八八年

Ⅱ.エリス期(一九三六年〜一九八一年)

(b) 森於菟「時時の父鷗外」(9)、一九三三年

(c) 小堀杏奴『晩年の父』(10)、一九三六年

(d) 森於菟「父の映像」(11)、一九三六年

(e) 小金井喜美子「森於菟に」(12)、一九三六年

(f) 小金井喜美子「次ぎの兄」(13)、一九三七年

(g) 小金井喜美子『森鷗外外の系族』(14)、一九四三年

(h) 星新一『祖父・小金井良精の記』(15)、一九七四年

(i) 長谷川泉「エリス『事件ノ独乙婦人』」(16)、一九七四年

(j) 竹盛天雄「石黒忠悳日記抄」(17)、一九七五年

Ⅲ.エリーゼ期(一九八一年〜現在)

(k) 中川浩一・沢護「本名はミス・エリーゼ」(18)、一九八一年

(l) あまね会編『西周日記』明治二一年(19)、一九九八年

各文献について、以下に簡単に検討する。

Ⅰ 空白期(一八八八年〜一九三六年)

鴎外が湮滅しえなかった唯一のエリーゼ関係史料は、彼女がまだ在日中の明治二一年一〇月一四日付、賀古鶴所宛鴎外書簡である。ただし其源ノ清カラサルコト故

との言葉をふくむこの書簡が公表されたのは、戦後岩波版『鴎外全集』(8)であり、一九五三年までその存在は伏せられていた。この書簡の意義について、吉野俊彦は『双頭の獅子―森鷗外』(20)の中で、次のように述べている。

この手紙は、これまで鴎外がエリーゼとの絶縁を賀古鶴所に宣言したものであるとされてきた。長谷川泉は、本書簡を引用し「エリスとの交情が最初から結婚を前提としての交際や恋愛問題ではなかったことを暗示している」と述べている(21)。しかし、この書簡は《日本を離れるエリーゼを横浜まで見送る予定を直前に変更したことを賀古に知らせた》ものである。長谷川の解釈は成り立ちがたいことについて、拙稿(1)で詳述しているので、本稿では割愛する。

Ⅱ エリス期(一九三六年〜一九八一年)

来日したドイツ人女性の名前が「エリス」であると信じられていた四五年間を、エリス期と名づける。

鴎外と外国人女性について最初に触れたのは長男の森於菟であった(9)。引き続き次女小堀杏奴(10)と森於菟(11)が、母と祖母からの伝聞としてドイツ女性訪日の事実を公表し、鴎外の「永遠の恋人」ではなかったかと述べた。これに対し、小金井喜美子が「森於菟に」(12)、「次ぎの兄」(13)、『森鷗外の系族』(14)を次々に発表し、来日した女性の名は「エリス」であり、鴎外にとって彼女は「路頭の花」であったろうと「永遠の恋人」説を強く否定した。

鴎外の実妹であり、エリーゼとの交渉に当たった小金井良精の妻の証言であるだけに喜美子の「回想」は重視され、長いあいだ真実とみなされてきた。彼女の一連の回想は、近親者がエリーゼ来日の事実を確認したというだけでなく、「エリス」は小柄な美しい人で、舞踏や手芸が上手である、といった来日女性の姿も描いた貴重な記録である。しかし、鴎外の財産目当てに来日した「むしろ足りない位に思はれる」女性であり、「路頭の花」であろうという歪んだエリーゼ像を残す原因ともなった。小金井喜美子の回想記の問題点については、拙稿(1)で触れており、再論は避けたい。

こうした状況を大きく変えたのは、長谷川泉によって発掘され(22)竹盛天雄によって翻刻され(17)た「石黒忠悳日記」と「小金井良精日記」エリーゼ来日に関する部分の長谷川泉による紹介(16)であった。石黒忠悳はドイツ滞在中から帰国の船中まで鴎外と行動をともにした上官であり、小金井良精はエリーゼとの帰国交渉に当たった鴎外の義弟である。両日記は、当事者による同時点の記録で、「エリーゼ来日事件」解明の最重要史料である。

「小金井良精日記」の存在を明らかにし、これを最初に用いたのは、良精の孫である作家・星新一の『祖父・小金井良精の記』(15)であった。ただ、これは文学的な評伝で、日記の記述を原文通りには引用せず、現代語訳して用いており、そのまま史料としては使いえないものであった。この点を解決したのが長谷川泉「エリス『事件ノ独乙婦人』」(16)である。長谷川は、星新一から「日記」の提供を受け、「エリス」に関する部分を抽出して公表した。研究者は、われわれも含め、もっぱらこの長谷川論文によって「小金井日記」を利用して来た。

さらに竹盛天雄によって「石黒日記抄」(17)が公表され、ドイツ滞在中から帰国後にいたる鴎外の動静が明らかとなった。石黒はエリーゼの存在をドイツ滞在中から知っており、彼女と鴎外の仲に同情的であっただけでなく、エリーゼが鴎外の後を追う形で日本に向かっている事実についても鴎外から報告を受けていたことが判明した。

Ⅲ.エリーゼ期(一九八一年〜現在)

一九八一年五月、中川浩一と沢護が、英字新聞の船客名簿を発掘し、来日女性の名はエリーゼ・ヴィーゲルトであることを明らかにしただけでなく、彼女が乗船した船名や来日・離日の期日をはじめて特定した(18)。「小金井良精日記」と「石黒忠悳日記」に加え、この中川・沢の発見によって、金井喜美子の回想に意図的とも思われる不正確な記述があることが明白となった。エリーゼ期で重要な他の史料は、あまね会によって復刻された『西周日記』(19)である。赤松登志子との結婚問題など「舞姫事件」解明にとって重要な史料であるが、「エリーゼ来日」問題を論ずる本稿では触れない。

『祖父・小金井良精の記』の「資料・エリス」

星新一の『祖父・小金井良精の記』(15)は、明治一三年から昭和一七年にいたる「小金井良精日記」六二年分を素材として書かれた評伝である。「いとこの小金井純子」から借りた「日記」は原則として年一冊の割合で書かれており三十冊ほどであったが、欠巻があった。星は、東大解剖学教室に保管されていた日記を発掘し、全巻を揃えたのである。この日記は、「一日に二、三行から四、五行だが、一日の休みもなく記入され」ており、その利用について星は次のように書いている。

いっそのこと、各エピソードに分割し、それを集積し構成する方法をとったらどうだろう。そう思いついた。それ以外にないようである。私はそれを採用することにした。(略)

なお、日記は旧かなづかいだが、現代かなづかいになおして引用することにする。

この記述からわかるように、星は日記をすべて現代かなづかいに変えて引用している。「エリーゼ来日」については、「資料・エリス」の節を設け、約四五〇〇字を割いている。その書き出しは、喜美子の「次ぎの兄」の一節の要約で、日記とともに喜美子の回想に大きく依拠している。

後述の長谷川泉「エリス『事件ノ独乙婦人』」が「小金井日記」の原文を採録しているので、それと重複しないように、『祖父・小金井良精の記』の注目箇所を紹介し、その問題点を検討する。

それにしても、良精の説得はみごとである。二日目の面会で、彼女を翻意させ、帰国する気にさせてしまった。良精自身、留学中に短期間だがある女性と関係があり、その結末を自分でつけている。(略)

ドイツの大学教授風の身ぶりと、ゆっくりした口調とで話すと、相手は従わなければならない気分になってしまうのだろう。そして、解決法は金銭しかない。ほかに方法はないのである。

星は、九月二六日の日記にあるいよいよ帰国云々

という文言に拠り、二日目の面会で、彼女を翻意させ、帰国する気にさせてしまった

と述べている。だが「いよいよ帰国云々」という一言だけで、エリーゼが帰国を承諾したと解するのには無理があり、その後の記述とも矛盾する。これもおそらく、喜美子の回想の影響であろう。

良精の日記は、自己の行動をしめくくって終るのが特徴で、この場合、暫時にして帰ったのは良精のほうである。この日、林太郎と女性とは、二人きりで夕刻をすごした。

星は、この件について良精の説得で話がまとまりかけた。当事者の林太郎は顔を出すべきでないのに、彼女に会いに行っている。(略)彼女の滞在中、良精の日記にはないが、ほかにも何回か会っているのではなかろうか

と書いて、鴎外が密かにエリーゼを訪ねていたのではないかと推測している。

この後に女性の件について、空白の日記がしばらくつづく

とだけ記し、五日以降一一日まではまったく空白である。ついで一〇月一二日から一七日まで、エリーゼ離日までの記述を紹介している。良精は一〇月六日から一三日までエリーゼについて何ら記録しておらず、おそらく会っていないと推測されるが、星はその事実には注目せず何らの解釈も加えていない。より大きな問題は、四日の林太郎氏の手紙を持参す。こと敗る。ただちに帰宅

という重要な文言について検討していないことである。

ただ日記の記述があまりに簡単であるため、内容的に理解不能な箇所があるとは感じていたようで、以下のような感想が記されている。

○林太郎を追ってきた女性の人物像は、依然としてぼやけたままである。彼女の、また林太郎の心理の変化も、なぞのまま。

○良精が持参した林太郎の手紙にはなにが書いてあったのか。なぜ彼女は感情を害したのだろう。

○林太郎、篤次郎、良精の三人が、横浜へ一泊して彼女を見送っている。円満な別れであったようだ。

○良精が熱心だったのは最初のうちだけで、あとはさほどでもなかったようである。金銭の調達という事務的なことが残っただけだったためか、林太郎と彼女とのあいだの、精神的な解決を必要としたためか。

○ふしぎでならないのは、彼女が来た旅費の出所である。良精の場合、東京・ベルリン間が二等船客で一三〇〇マルク(七二〇円)だった。留学費を見てわかる通り、大変な金額である。踊りや手芸などで貯められる金ではない。林太郎からもらった手切金だったのではなかろうか。

○女は少したりないぐらい気がよく、軽く考えてやって来たとも考えられる。

○現在において、幻の女となっている。彼女を知る日本人は、留学生はじめ、かなりいたはずである。それなのに語り伝えられることなく、消えうせてしまった。当時の人たちは、みな口がかたかったようである。

○良精の日記に、エリスという名は書かれていない。はたしてエリスという名だったのかどうかも怪しい。うわさがひろまるのを防ぐため、良精が考え出した仮の名かもしれない。

○想像はとめどなくひろがる一方。泥沼のごとく、きりがない。

星の感想を読むと、「エリス」という名前に疑問を呈したり、来日の費用に触れたりして、日記では理解困難な点が多いことにもどかしさを感じていたことが分かる。一方、小金井喜美子の記述に従い、女は少したりないぐらい気がよく、軽く考えてやって来た

とも書いており、文字どおり「泥沼のごとく」混乱している。それが、九月二六日に帰国が決定したと理解した点に起因していることには思い及ばなかったようである。

エリス「事件ノ独乙婦人」

『祖父・小金井良精の記』が刊行された五ヵ月後、長谷川泉「エリス『事件ノ独乙婦人』」(16)が発表され、「小金井良精日記」の原文が紹介された。「小金井日記」紹介の意図を、長谷川は次のように記している。

問題のエリスに関する部分についても、やはり同様である。この部分の良精日記の原文については、星新一氏から提供されたので、その厚志によって、エリス問題に関する部分を左に抽出する。

長谷川は、以上のように書いて、小金井良精日記のエリス問題に関する明治二一年の部分を紹介している。以下はその全文であるが、傍線部分は『祖父・小金井良精の記』には記述されていない箇所である。

九月十二日 水 雨/ おきみ千住エ行ク、少時シテ帰リ来ル

九月十四日 金 晴/ 午後四時帰宅食事シ千住エ行ク九時帰宅

九月十七日 月 晴/ 午後四時教室ヲ出テヽ石黒忠悳子去ル八日帰朝ニ付見舞フ面会ス 九月二十四日 月 曇晴/ 今朝篤次郎子教室ニ来リ林子事件云々ノ談話アリ夕景千住ニ到リ相談時ヲ移シ十二時半帰宅

九月二十五日 火 曇/ 午後三時半教室ヨリ直ニ築地西洋軒ニ到リ事件ノ独乙婦人ニ面会種々談判ノ末六時過帰宿

九月二十六日 水 晴曇/ 午後二時前弘田子ヲ伴ヒ帰宅、三時半出テヽ築地西洋軒ニ到ル愈帰国云ヽ篤子モ来ル共ニ出テヽ千住ニ到ル相談ヲ遂ケ九時半帰宅

九月二十七日 木 晴/ 午後四時ヨリ集談会出席、医学会ハ欠席ス、五時半過出テヽ築地西洋軒ニ到ル、林太郎子既ニ来テ在リ暫時ニシテ去ル

十月二日 火 快晴/ 後三時半教室ヲ出テヽ長谷川泰君ヲ訪フ不在是ヨリ築地西洋軒ニ到ル模様宜シ六時帰宅

十月四日 水 快晴/ 午十二時教室ヲ出テヽ築地西洋軒ニ到ル林子ノ手紙ヲ持参ス事敗ルヽ直ニ帰宅

十月五日 金 晴曇/ 午後築地ニ到

十月七日 日 快晴/ 午後おきみヲ携テ団子坂辺エ散歩ス

十月十二日 金 晴/ 夕影賀古子来ル森林子ニ付テノ話ナリ共ニ晩食ス

十月十四日 日 晴/ 午後三時精一君ノ求ニ応シ牛込ニ到ル原令兄倉田子来ル是ヨリ築地ニ到ル林子在リ、帰宅晩食千住ニ行キ十一時帰ル

十月十五日 月 雨暑/ 午後二時過教室ヲ出テヽ築地ニ到リ今日ノ横浜行ヲ延引ス帰宅晩食シ原君ヲ見舞フ

十月十六日 火 曇/ 午後二時築地西洋軒ニ到ル林子来リ居ル二時四十五分発?車ヲ以テ三人同行ス横浜糸屋ニ投ス篤子待受ケタリ晩食後馬車道太田町弁天通ヲ遊歩ス

十月十七日 水 晴/ 午前五時起ク七時半艀舟ヲ以テ発シ本船 General Werder 迄見送ル、九時本船出帆ス、九時四十五分ノ?車ヲ以テ帰京十一時半帰宅、午後三時頃おきみト共ニ小石川辺ニ遊歩ス

『祖父・小金井良精の記』では省略された傍線部分、すなわち九月八日、一二日、一○月五日、七日の条が加えられている。一方、『祖父・小金井良精の記』にある記述の一部が省略されている。

長谷川は、この日記から、いろいろのことがらが検出されてくる

と述べ、以下のように十一の項目を立てて、その見解を述べている。

(一)では、小金井喜美子「森於菟に」などの文章から、彼女が、夫良精のこの日記を見ていたと推察している。ただ、喜美子の回想から良精がもっと詳しい記録を残していたと予想していたが、実際はきわめて淡々としたものであったと述べている。

(二)では、日記にエリスの実名はなく、事件ノ独乙婦人

と称していることを指摘し、森家でもその実名は呼ばれず、なんらかの暗号的名前ないしは略称をもって呼ばれていたのではないかと推測している。

(三)では、九月二四日の森家の親族会議について触れ、鴎外がこの会議に出席し、エリス追い返しの結論を出し、小金井良精が森家を代表して、翌二十五日築地精養軒でエリスと「種々談判」を始めたと考察している。また鴎外の気持ちがエリスの身上にないことも、あるいは伝えられたかもしれない

と推測し、その根拠として一〇月一四日付け賀古鶴所宛鴎外書簡をあげている。

(四)では、九月二六日にエリスが帰国の決定をしたことが記されていると述べている。これは星新一と同じ結論である、帰国の経費問題にも触れている。

(五)では、九月二七日の林太郎子既ニ来テ在リ暫時ニシテ去ル

について述べ、去ったのは鴎外であるとし、星の見解と正反対の結論を述べている。ただし、この解釈は「エリス『事件ノ独乙婦人』」を『鴎外文学の側溝』(23)に収めた際には変更され、帰ったのは小金井良精、あるいは良精と鴎外の二人とも理解できると訂正されている。

(六)では、一〇月四日の事敗ルヽ

について、エリスの態度の豹変の原因は鴎外の書簡にあるらしい

としながら、書簡の内容は、多分に経済問題の匂いを持っていたような気がする

と推測している。さらに、森家にとっても、当事者鴎外にとっても、その処理の出直しを要請

されるきびしい事態であったことは間違いないと論じている。

また翌五日午後、良精は築地に赴いているが、その結果についてのエリスの反応は一言も書かれていない

と述べている。

(七)一〇月七日に良精と喜美子が団子坂を散歩したのは、苦境を切りぬけるための気晴らしか、あるいはエリスの側の何らかの好転のきざしをつかんだからであろうかと推測している。

(八)一〇月一二日の賀古鶴所の良精訪問について触れている。ここでも、賀古鶴所宛鴎外書簡をあげ、エリス問題については、すでに初期から左顧右眄することなく、鴎外の決意は定っている

と強調している。

(九)一〇月一四日の是ヨリ築地ニ到ル林子在リ

については、一件落着の挨拶のようなものであろう

とする。一方で、どのようにしてエリスの気持がほぐれたのかも推定すべき材料がない

と書き、良精の交渉が決裂したのに、なぜエリーゼが急遽帰国を決意したのかについての考察はない。

(十)一〇月一五日の今日ノ横浜行ヲ延引ス

の原因についてはつまびらかにしえない

とする。さらに、鴎外はエリスが帰国乗船までの間、精養軒に赴いたのは三度

とし、三回にとどまらないのではないかという星新一の推測とは異なった判断をしている。

(十一)では、精養軒を西洋軒と誤記していることを指摘している。

長谷川の考察は、大筋において、小金井喜美子の回顧、星新一の『祖父・小金井良精の記』の記述に沿って行われているようである。九月二十六日にエリスが帰国の決定をしたことが記されている

と断定しているが、その根拠は星と同じく愈帰国云ヽ

という言葉である。しかし、この一文をエリーゼが帰国を決意したと解釈しては、一〇月四日の事敗ルヽ直ニ帰宅

、翌五日の条、一四日までの八日間の空白などについて説得的な説明は不可能となる。

「石黒日記」と「小金井日記」の照合

「小金井良精日記」だけでは解釈できないことがらも、「石黒忠悳日記」と照合することにより、まったく異なった様相が見えてくる。はじめに、一〇月六日から一七日までの「石黒日記抄」(17)を掲げておく。

十月七日 日 晴/〔前略〕/朝森林太郎母幷弟妹來ル〇長與氏來リ内務大臣山縣伯ヨリ謝金壹百圓ヲ贈ラル〔後略〕

十月八日 月 晴/〔前略〕/◎石

十月十日 水 曇/〔前略〕〇森林太郎來ル〔後略〕

十月十二日 金 晴風/〔前略〕〇

十月十七日 好晴 水/〔前略〕○谷口謙母來ル〇森林太郎來リ本日例之人ヲ船ニ送り届ケタル事ヲ云フ

「小金井日記」には一〇月六日以降一四日まで、エリーゼに関する記述は見られない。一方、この間の「石黒日記」には、鴎外に関する記述がいくつも残されている。とくに注目されるのは、一〇月六日から八日の三日間の記述である。

なかでも目を惹くのは七日の記事である。鴎外抜きで、母と弟妹が上司の私宅を訪問しているのである。学生である次男と他家に嫁いだ娘を連れて峰子が長男鴎外の上司である石黒忠悳の私邸を訪問するというのは、それだけでも異常である。峰子と篤次郎の二人は、当時森家のあった千住を出発し、本郷東片町に住んでいた喜美子と落ち合い、牛込揚場町にあった石黒邸を午前中に訪問している。当時の交通事情(人力車か徒歩)を考えあわせると、よほど緊急な用件であったとしか考えられない。

なお、長谷川泉はこの条をこの日、日曜日の朝は鴎外・峰子・篤次郎・喜美子が石黒のところを訪れたことは明らかである

(21)と述べ、鴎外も同行したと理解している。吉野俊彦(26)もこの解釈を踏襲しているが、これは明らかな誤読であろう。鴎外が同行したのであれば「朝森林太郎幷母弟妹來ル」と書いたはずである。「森林太郎母幷弟妹來ル」という日本語は、森林太郎が参加していないことを明確に表現している。エリーゼをめぐって鴎外と森家の人びと、とりわけ母峰子との間にきびしい対立が存在した可能性について、長谷川はまったく念頭になかったように思われる。

次に問題となるのは、八日の記事である。「石坂」とあるのは、正しくは「石阪」である。石阪は、当時陸軍軍医学舎の舎長であった石阪

この二日間の異常な記事をみると、六日にある「森来ル」にも何らかの意味があったと考えるべきであろう。石黒が、日記にわざわざこの三文字を記したのは、それが重要なことがらだったからであろう。単なる儀礼的訪問であれば、記録する必要はない。鴎外もまた軍医学舎からわざわざ医務局を訪ねている。この三日間の記事は相互に関連があるとみるのが自然である。いったいなにが起きていたのであろうか。

この一連の記述を矛盾なく理解するには、鴎外が軍医学舎へ辞表を提出したと考えるほかない。

一〇月六日の「森来ル」は、鴎外が、軍医の辞表を八日の月曜日に石阪舎長に提出することを、あらかじめ石黒に報告したものであろう。石黒はベルリン滞在中の鴎外を熟知している。カールスルーエの万国赤十字社同盟総会での活躍ぶりを高く評価すると同時に、エリーゼの存在、その来日の事実も知っていた。辞表提出に際し、鴎外は石黒軍医監の存在を無視しえない立場にあったのである。とはいえ、辞表の提出先は直接の上司である石阪軍医学舎々長である。石阪に提出された辞表は直ちに石黒に伝えられることは明瞭で、鴎外の石黒訪問は、八日の辞表提出とその理由をあらかじめ説明するためであったと推測される。

では、一〇月七日の「森林太郎母幷弟妹」の石黒邸訪問はなぜ行われたのか。鴎外の軍医辞職提出の決意を知った峰子はじめ森家一同は大きな衝撃を受けた。出世街道を歩み始めた鴎外の帰国はわずか一ヵ月前である。陸軍を退職すれば、一介の町医者として父静男の後を継ぐほかに道はない。その場合は、おそらく四年間のドイツ留学の費用返還を求められるであろう。六日に鴎外から辞任の決意を聞かされた峰子らは、何としてもこの辞表提出を阻止しなければならないと考えたに相違ない。そこで頼ったのが、陸軍省医務局の事実上の最高責任者である石黒忠悳であった。日曜の朝、その私宅を訪ねたのは、鴎外の辞表を受理せず、辞任を翻意するよう説得してくれることを懇願したものであろう。峰子ひとりでなく、子供二人を伴なったのは、それが森家の総意であることを示したかったからであろう。さらに、篤次郎は小金井のエリーゼ帰国交渉の場にも時おり立ち会い、エリーゼを直接知っていた。また喜美子は、夫良精から帰国交渉の一部始終を聞いており、交渉決裂の経緯も知っている。こうした事情を良く知る二人を同道させることで、詳しい説明が可能となると考えたものであろう。森母子三人の石黒邸訪問は、このように考えなければ理解できない。

同日の「小金井日記」に午後おきみヲ携テ団子坂辺エ散歩ス

という記述がある。午前中の石黒邸訪問の結果を、良精が喜美子から聞くために散歩したのであろう。長谷川泉は、この散歩を「気晴らし」と推測しているが、そうとは考えられない。四日の「事敗ルヽ」という交渉決裂直後の時点でもあり、後述の五日の「軍医学舎一件」を受け、良精は事態の推移に深い関心をいだき、石黒邸訪問の結果を知りたかったにちがいない。エリーゼを横浜港で見送った一〇月一七日にも午後三時頃おきみト共ニ小石川辺ニ遊歩ス

と記している。良精と喜美子は、おそらく同居していた良精の母を気にし、散歩のかたちでエリーゼの来日と離日について語り合ったものと思われる。

一〇月八日の石阪と石黒の「内談」は、その直前に鴎外から軍医の辞表が提出されたと考えれば、何の疑問も生じない。陸軍軍医として同期生のなかで出世コースの先頭を走っている鴎外から辞表を提出されて石阪は驚いたにちがいない。一ヵ月前に陸軍軍医学舎教官として、部下になったばかりである。鴎外と一緒に帰国した石黒軍医監に報告し善後策を立てるほかないと考えたものであろう。石黒は、前々日に鴎外から直接釈明を受け、前日には森家一同から懇願されており、石阪が説明するまでもなく、事情を熟知していた。石阪に当分の間内密にしておくようにと命じたことであろう。まさに「内談」にふさわしい訪問であった。

この三日間の不可思議な事件は、鴎外が「軍医辞表提出」を行ったと考えれば、一連の出来事として、すっきり納得できるものとなる。

小金井良精日記「軍医学舎一件アリ」

ところで「石黒忠悳日記」の謎の三日間の直前の二日間について「小金井日記」には、次のような記述がある。

十月五日 午後築地ニ到

四日の「事敗ルヽ」は、良精の帰国交渉失敗を意味するにちがいない。だが五日の「築地ニ到」という記述は、文章として不自然である。おそらく、前日の交渉失敗を受けての再訪であろうから、その結果に関する何らかの記述があって当然である。さらに、翌六日以降一四日まで、良精はエリーゼとの面会を記録していないのも不思議である。

そこで筆者は「小金井日記」の原文に当たる必要性を感じ、原典探しを行った。五日の「築地ニ到」という文章の前後に何か書かれていたのではないかと考えたからである。原本のコピーを探し出すまでの顛末は、『通信』一五八号で報告した(24)。

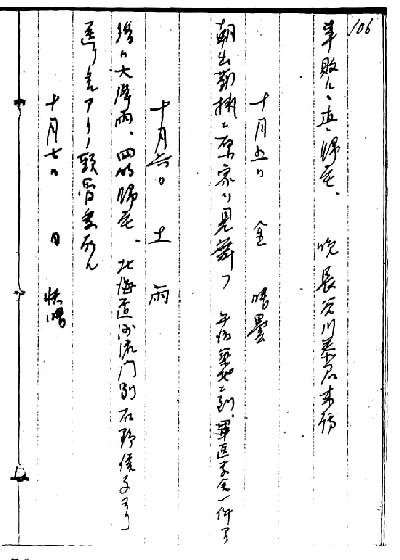

その結果、長谷川泉「エリス〈事件ノ独乙婦人〉」の翻刻には、以下のような脱漏があることを発見した。

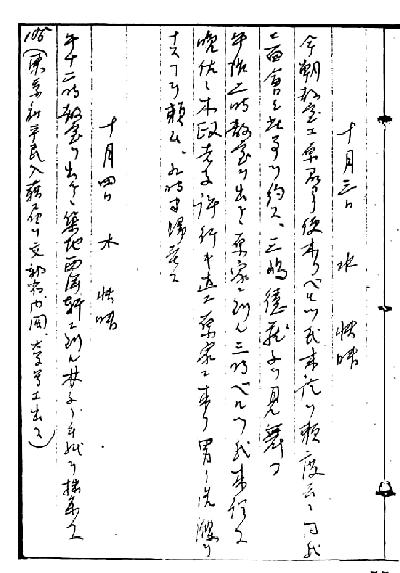

日記の筆跡は図2のように明瞭である。出勤の途次立ち寄った「原家」は良精の最初の妻・八千代の義兄で開業医の原桂仙で、このとき病床にあった。長谷川が、エリーゼとは無関係なこの事実を省いたことは分からないではない。それにしても、長谷川泉は軍医学舎一件アリ

という重要な一文をなぜ記さなかったのであろうか。緻密な考証家として知られ、「小金井良精日記」をいちはやく発掘紹介した長谷川が、こうした重要な文言を見落としたり、意図的に削除したとはとても考えられない。公開に際し、小金井家との間でなんらかの約束でもあったのであろうか。

もう一ヵ所、長谷川の論稿では、一〇月四日に東京府平民入籍届ヲ文部省、内閣、大学等エ出ス

の文言が洩れている(図1)。これは喜美子の小金井家入籍により、良精自身が分家した結果の届出であることが判明した。鴎外の「自紀材料」にも次の記述がある。

美子は鴎外帰国前の三月末に小金井家に移り住み、良精との結婚生活に入っていたが、入籍は遅れていた。これは当時ではごく普通のことであった。ちなみに明治二十年の『文部省職員録』では、小金井良精は「新潟縣士族」とあるが、同明治二三年版では「東京府平民」と変更されている。結婚により分家手続きが行われ、戸籍が変更されたことが明らかである(25)。一〇月四日の余白にこうした届出の件が記載されているのは、エリーゼから、良精がいかなる資格において森林太郎の代理者であるのかを問いただされたことをうかがわせる。

さて問題は、筆者が発掘した午後築地ニ到、軍医学舎一件アリ

である。この後半は、いったいいかなる意味をもって記された文言であろうか。

われわれは、これこそ「鴎外軍医辞表提出」仮説を裏づける記録であると考える。以下に、その理由を述べる。

小金井良精は文部省職員録に名が記されているとおり東京大学医学部教授である。その良精の日記に陸軍省所管の「軍医学舎」と記されていれば、それは義兄・森林太郎の勤務先を指しているとしか考えられない。まして、その言葉がエリーゼが滞在している築地精養軒での出来事として記されているからには、その場にエリーゼと森林太郎がいたことは確実であろう。それが「林太郎子既ニ来テ在リ」といった文章ではなく「軍医学舎一件アリ」と記されていることは、この場で林太郎が軍医学舎に関し何事かを発言したとしか考えられない。エリーゼの面前で鴎外が「軍医学舎」について言うとなれば、それは辞表提出の決意を述べたとしか考えられない。つまり「軍医学舎一件アリ」は、「林太郎子、軍医学舎辞任表明ノ一件アリ」を圧縮した言葉であろう。そう考えて、はじめてこの文言は矛盾なく理解できる。

長谷川泉は一〇月四日の「事敗ルヽ」の原因について多分に経済問題の匂い

がすると述べている。だが「軍医学舎一件」は単なる「経済問題」ではない。配置転換が問題になったと考えることも出来るが、一ヵ月前に任命されたばかりのポストからの異動は考えられない。また人事異動なら、小金井がこれを「軍医学舎一件アリ」とは記すことはないであろう。

「軍医学舎一件アリ」を鴎外が軍医学舎に辞表を提出したと理解することで、「小金井日記」と「石黒日記」に記された一〇月四日から八日までの出来事が一連の関係をもっていることが明らかとなる。

鴎外は、それまでエリーゼに対し別れ話はしていなかったであろうと筆者は考えている。一〇月四日に小金井が持参した「林子ノ手紙」を見て「事敗ルヽ」結果となったのは、手紙に別れ話が書かれていたからであろう。鴎外も承知のうえで来日したエリーゼは、小金井が持参した書状での別れ話に鴎外の裏切りを知り、激怒したに違いない。エリーゼの怒りを知った鴎外は、己の背信を恥じ、直ちに彼女との結婚を実行することによってその誠意を示そうとしたものであろう。しかし軍医である限り上司の許可が必要で、直ちに結婚は出来ない(1)。そこで、五日にエリーゼと会い、軍医を辞職して結婚すると宣言したのであろう。思いがけずその場に立ち会うことになった小金井は、この発言を軍医学舎一件アリ

と記録したに相違ない。

一〇月八日、辞表を提出した鴎外はエリーゼを訪ね、直ちに結婚することを申し出たが、エリーゼはそれを拒否し、帰国を決意した。結婚は鴎外の軍医としての前途を閉ざすだけではなく、森家にエリーゼを迎え入れる環境が全くないことを、この間の経緯で理解したからであろう。同時に、第三者を介して別れ話を進めた鴎外に愛想を尽かしたからでもあろう。

軍医を辞しても結婚しようとした鴎外の決断は、エリーゼの気持ちを和らげ、帰国こそが、二人にとって最善の選択であると考えさせたものであろう。この彼女の決心は、鴎外の強い要請に対しても変わることはなかった。

エリーゼとの結婚を前提とした辞表は、この時点で無意味なものとなり、鴎外は辞表を撤回した。石黒日記の一〇月一〇日の条は、それを裏づけている。

辞表提出二日後に、鴎外は辞表取り下げを報告するために石黒を訪ねたと思われる。

小金井良精は、何度も築地に足を運んだが、エリーゼを説得することは出来なかった。エリーゼの帰国が急転直下実現したのは、鴎外が軍医を辞しても結婚しようと決意したことが、彼女を動かしたからであろう。

一〇月一二日の「石黒日記」と「小金井日記」に賀古鶴所が登場するのは、帰国手続きなどを彼が行ったことを示唆する記述と考えられる。

取り下げられたとはいえ軍医の辞表を提出した事実は、鴎外のその後の戦闘的ともいえる活動の起爆剤になったものと考えている。

おわりに

鴎外が、軍医を辞してでもエリーゼと結婚しようと考えていたとする研究は、今のところ神田孝夫(27),(28)とわれわれ以外にはない。小平克と筆者はまた、鴎外が軍医学舎にいったんは辞表を提出したのではないかとの仮説を提示してきた(2),(3)。筆者はさらに、「小金井良精日記」一〇月五日の条に、これまで知られていなかった「軍医学舎一件アリ」との言葉があることを発見し、この文言こそ、われわれの仮説を裏づける史料であることを論じた。

これまでは、鴎外が陸軍を辞してもエリーゼと結婚しようとしていたとの主張は、いわば状況証拠による推論であった。しかし、本稿によって、この推論には一次史料による裏づけが得られたものと考える。また、この鴎外の辞表提出を前提にして、「小金井日記」や「石黒日記」で、これまで理解不能とされてきたエリーゼ来日事件に関わる謎の叙述が一貫して矛盾なく説明できることを明らかにしえたと考えている。

「軍医学舎一件アリ」の意味するところは、それだけに留まらない。鴎外は母峰子のいうままになっていたとされてきたが、「エリーゼ来日事件」では面従腹背の行動をとっていたものと思われる。さらに、この事件が鴎外に与えたトラウマは、鴎外の作品の多くにも投影されているとわれわれは考えている。

本稿作成にあたって、多くの助言を賜った畏友二村一夫法政大学名誉教授ならびに共同研究者小平克氏に、深甚なる感謝を捧げたい。

引用文献

(1) 林尚孝「鷗外にはエリーゼと結婚する意志がなかったのか」、『鷗外』八六号、二〇一〇年一月

(2) 小平克『森鷗外論―「エリーゼ来日事件」の隠された真相』、おうふう、二〇〇五年四月

(3) 林尚孝『仮面の人・森鴎外―「エリーゼ来日」三日間の謎』、同時代社、二〇〇五年四月

(4) 林尚孝「来日ドイツ人女性はエリーゼ・ヴィーゲルトである 、『鷗外』八二号、二〇〇八年一月

(5) 山崎光夫「森鷗外と石黒忠悳(下)、『大塚薬報』六五〇号、二〇〇九年一一月

(6) 山郫國紀「鷗外の恋人は『賤女』だった」、『文藝春秋』六月号、二〇〇五年五月

(7) 荻原雄一「ふたたび〈エリス、ユダヤ人論〉」、『鷗外』八六号、二〇一〇年一月

(8) 森鷗外『鷗外全集』第三三巻、岩波書店、一九五三年

(9) 森於菟「時時の父鷗外、『中央公論』、一九三三年一月〜二月

(10) 小堀杏奴『晩年の父』、岩波書店、一九三六年二月

(11) 森於菟「父の映像」、『東京日々新聞』、一九三六年四月

(12) 小金井喜美子「森於菟に」、『文学』、一九三六年六月

(13) 小金井喜美子「次ぎの兄」(七)、『冬柏』、一九三七年五月

(14) 小金井喜美子『森鷗外の系族』、大岡山書店、一九四三年一二月

(15) 星新一『祖父・小金井良精の記』、河出書房新社、一九七四年二月

(16) 長谷川泉「エリス〈事件ノ独乙婦人〉」、『鷗外』一五号、一九七四年七月

(17) 竹盛天雄編「石黒忠悳日記抄(一)〜(三)」、鷗外全集月報三六〜三八、岩波書店、一九七五年三月〜六月

(18) 中川浩一・沢護「本名はミス・エリーゼ」、『朝日新聞』、一九八一年五月二六日夕刊

(19) あまね会編『国会図書館蔵《西周日記》』明治二一年、一九九八年七月

(20) 吉野俊彦『双頭の獅子―森鷗外』、PHP研究所、一九八二年七月

(21) 長谷川泉「『かのやうに』への道程」、『鷗外文学の位相』所収、明治書院、一九七四年五月

(22) 長谷川泉『続 鷗外「ヰタ・セクスアリス」考』、明治書院、一九七一年九月

(23) 長谷川泉「エリス〈事件ノ独乙婦人〉」、『鷗外文学の側溝』所収、明治書院、一九八一年一一月

(24) 林尚孝「『小金井日記』に驚くべき記述を発見」、『森鷗外記念会通信』一五八号、二〇〇七年四月

(25) 林尚孝「鷗外、軍医辞職説の裏付け資料」、『森鷗外記念会通信』一六〇号、二〇〇七年一〇月

(26) 吉野俊彦『鷗外・五人の女と二人の妻』、ネスコ(発行)、文藝春秋(発売)、一九九四年八月

(27) 神田孝夫「鷗外森林太郎帰国前後の鬱屈と憂悶」、『東洋大学院紀要』十八集、一九八二年二月

(28) 林尚孝「神田孝夫の先駆的論文について」、『鷗外』八七号、二〇一〇年七月

初出は『鷗外』88号、 2011(平成23)年1月