林 尚孝

最近の「舞姫」研究をめぐって

─ 「舞姫事件」考(その一〇) ─

はじめに

拙論「舞姫事件」考(その一)が本誌に掲載されたのは、二〇〇七年七月のことである(1)。爾来筆者はエリーゼ・ヴィーゲルトにまつわる論考をいくつか執筆してきた(2)~(9)。この六年余の間にエリーゼ・ヴィーゲルト研究は大きく進展した。拙論も、①来日ドイツ人女性の名はエリーゼ・ヴィーゲルトであり、エリーゼ・ワイゲルトではあり得ないこと(10)、②彼女はユダヤ人ではないこと(11)、③「小金井良精日記」の翻刻に「軍医学舎一件アリ」という重要な文言が欠落していたこと(12)を発見するなど、多少は研究の進展に寄与することがあったと自負している。

だが、近年のエリーゼ研究で何より重要な発見は、六草いちかによって、ドイツの教会公文書館に残されていたキリスト教会の「教会簿」の中から、エリーゼ・ヴィーゲルトに関するいくつかの重要資料が発見されたことであろう(13)。これによって、エリーゼ・マリー・カロリーネ・ヴィーゲルトというそのフルネームばかりか、その誕生日、出生地、さらには、両親と妹に関する史実まで発掘された。これは、一九八一年に英字新聞に掲載された船客名簿から、エリーゼ・ヴィーゲルトという姓名と来日・離日の日時が特定(14)されて以来の、いやそれを上回る画期的な発見である。六草は、その後もエリーゼについて探索を続け、帰国後一六年間独身を通した末、①一九〇五年七月、三八歳で結婚したこと、②その死は、戦後の一九五三年、享年八六であったこと、③彼女に二人の妹と弟がいたこと、④生きている妹の孫の存在を探しあて、⑤家族の間ではエリーゼが日本に行ったことは周知の事実であることを確認し、⑥さらには中年になってからではあるがエリーゼの写真まで捜し出している(15)。これからも、ベルリン在住の六草に、現地ならではの史料発掘とその粘り強く綿密な調査による更なる発見を期待したい。

筆者の現在の関心は、「舞姫」がエリーゼ帰国後一年三ヵ月目になぜ発表されたかという点に絞られている。「舞姫」の内容と同時に、発表の時期に重要な意味が隠されていると考えるようになった。この問題についての論考を発表し、「舞姫事件考」シリーズに終止符を打とうと考えた。その前段として、六草いちかによる新事実発見後の「舞姫」に関する最近の論考について検討しておく必要性を感じた。

二〇一一年以降発表された「舞姫」に関わる論稿は多いとは言えないが、二〇一三年四月に清田文武編著『森鷗外『舞姫』を読む』(16)が刊行され、同書に一七篇もの論考が収載されたことで、その空白が一挙に埋められた形である。さらにそれに先立つ同年一月には小堀桂一郎の大著『森鷗外 日本はまだ普請中だ』(17)も刊行されている。本稿では、この小堀の評伝と清田文武編著の巻頭に置かれた坂井健論文の二つを取りあげ、その問題点を指摘したい。

検討に当たっては、次の諸点をとくに念頭においた。第一に、エリーゼの来日目的をどのように捉えているのか。第二に、エリスのモデルと考えられるエリーゼをどのように位置づけているのか。第三に、エリーゼとエリス、すなわちこれまで「実在のエリス」と「舞姫のエリス」と表記されてきたのを、どのように扱っているのか。

「舞姫」論の現状

「舞姫」のモデルとされるエリーゼ・ヴィーゲルトについては、長い間謎につつまれていた。問題を混迷させた原因は、来日したドイツ人女性の存在を最初に明らかにした小金井喜美子の証言に偽りが多かったからである(18)。なかでも、喜美子がその女性の名を「舞姫」のヒロインと同名の「エリス」と呼んだため、来日した女性を「実在のエリス」と呼び、「舞姫のエリス」と区別せざるをえない時代が長い間続いたのである。一九八一年に中川浩一・沢護が英字新聞に掲載された船客名簿から、彼女の姓名がエリーゼ・ヴィーゲルトであることを明らかにして(19)からも、彼女についての認識は混乱したままであった。エリーゼを「財産目当ての女」(20)、「路頭の花」(21)、「娼婦」(22)、「賤女」(23)、「ユダヤ人」(24)、「仕立物師の娘」(25)とする諸説が生まれた。最近でも、十五歳の別名の少女、アンナ・ベルタ・ルイーゼ・ヴィーゲルトこそ、鷗外の恋人であったとする「百二十年後の真実」さえ、テレビ(26)と単行書(27)によるメディア・ミックスで、大々的に主張されたのである。

六草いちかによる発見はこの混乱に決着をつけた。とりわけエリーゼが生まれた土地の名が「シュチェチン」であることは注目される(28)。「舞姫」にはエリスの言として、「ステツチンわたりの農家に遠き縁者ある」と記されていたからである。六草がエリーゼばかりかその母もシュチェチンの生まれである事実を発見したことで、この一文の謎は解けた。いまだに、六草が発掘した記録が来日した女性のものであることに疑いをいだく向きもあるようだが、「シュチェチン」というその誕生地の名は、「舞姫」のモデルがエリーゼであることを明らかにすると同時に、来日した女性が、一八六六年九月一五日生まれのエリーゼ・マリー・カロリーネ・ヴィーゲルトであることを裏付けている。また、このエリーゼが帽子製作者であった事実も判明したが、これも「帽子会社の意匠部に勤める約束」があったとする小金井喜美子の回想(29)と整合的である。さらに、エリーゼの親族間では、彼女が日本を訪問したことがある事実が広く知られていたという。これだけの事実が明らかになっているのだから、六草の発見に疑いをいだく人びとは、その理由を明らかにすべきであろう。こうした研究動向を踏まえ、最近の「舞姫」研究について見ていこう。

小堀桂一郎著『森鷗外 日本はまだ普請中だ』

小堀桂一郎著『森鷗外』(30)は鷗外の全生涯を描く大著である。著者の長年の研究蓄積を反映し、教えられるところも多い作品である。しかし「舞姫」については第四章「評論家時代」の「文学分野」の中で「創作短編三作」のひとつとして、論じられているにすぎない。原書で一頁ほど、さして長いものではないのでまず以下に全文を引用しておく。

「舞姫」はドイツでの體験を素材とする創作としては素材との時間的距離の最も近い、留學最後の年のベルリンでの自らの經験に想を得、材料に用ゐてゐた。形式としては、冒頭に置かれた主人公の、歸國の旅の船中での悲痛な記憶の絡まる感慨を記すことで筆を起し、その感慨の由つて来る所以を回顧的に解明・記述してゆく、所謂「分析的手法」による短篇小説の模範を呈示してみせたといふ趣向のものだつた。只その材料としたベルリン時代の愛人との同棲にせよ、創作着想の内面的契機をなす未完に終つた悲戀への哀惜にせよ、それは作者の近い過去に於ける實際の體驗から材を得てゐるだけに、且つそれが作品の中では一人稱を以て語られてゐるが故に、如何にも切實な語り口で綴られてゐる點、讀者に訴へる力は強く、非常な評判を呼んだ。加之 、作者の森林太郎の歸國直後に、一船遲らせるといふ形で後を追つてきたベルリン時代の愛人の存在と去就は、眞面目一方と見られた秀才の陸軍一等軍醫の身にとつては華やかさ十分の艶聞であり、現代風に言へば絶好の週刊誌種であり、世間の好奇心の的であつた。そのこともあつて、この短篇は當時から始まつて明治四十年代に最高潮に逹する作者の告白小説の一種であるかの様に受取られもした。この見方は國文學史の世界ではかなり根強いもので、明治大正文學に特有の「私小説」に對する如き扱ひが、作者の藝術的抱負をかなり歪めたものにしてしまつた解釋の歴史は長い。作者が主たる作中人物の内に自身の體驗に發する感情移入を強く書き込んでゐることは間違ひないが、制作動機自體は、西歐近代の短篇小説理論の研究成果に立脚しての、新時代の文學の様式と趣味はかくあるべしとの、範例呈示の試みである。(二〇六~二〇七頁)

小堀の長大な森鷗外伝において「舞姫」について論じているのは、以上ですべてである。鷗外の処女作に対する記述としては、あまりに簡単に過ぎるとの印象はぬぐいがたい。七〇〇頁を超える大著において、作家・鷗外の誕生を告げる作品を、これだけで済ませて良いものであろうか。第七章における創作諸編の解説の詳しさ、第八章の史伝に関する論評の精密さと比べると、鷗外作品のなかでももっとも良く知られ、もっとも広く読まれている「舞姫」に対する著者の扱いの軽さに、疑問を抱かざるをえない。

さらに言えば、森林太郎の生涯にとって、エリーゼとの恋愛関係は、小さからぬ意味をもった出来事だったと考えられる。だが著者は、森林太郎と彼女との関係をまあ醜聞と偁してよい翳の部分

と評価し、さらにはベルリンでの数箇月足らずの関係を有しただけの路傍の花

と位置づけているのである。小金井喜美子の回想しか拠るべき史料がなかった時とは違い、今日において、こうした著者の判断は、多くの読者の納得を得られるものであろうか。

筆者の共同研究者である小平克は、「エリーゼ体験」が「我百首」(31)や『うた日記』(32)などの詩歌に詠み込まれ、さらに「普請中」や「雁」など数多くの作品にも影を落としていることを論じている。著者も山﨑國紀『評伝森鷗外』(33)を紹介する形で「木精」や「普請中」にエリーゼ残像との決別を見ている。そうであれば、作家・鷗外にとって、エリーゼの存在は重要な意味をもっている。その関係を「醜聞と偁してよい翳の部分」と評価するだけで済ませる訳には行くまい。いずれにせよ、小堀桂一郎著『森鷗外』は、森林太郎というひとりの男にとって、エリーゼとの出会いがもった意義を意識的に軽視しているようである。

エリーゼがなぜ来日したかについては、著者はほとんど言及していない。わずかに森林太郎の歸國直後に、一船遲らせるといふ形で後を追つてきたベルリン時代の愛人の存在と去就

と書き、従来の解釈を踏襲している。「後を追つてきた」と記しているが、彼女は鷗外がマルセーユを出帆するより四日前にブレーマーハーフェンを出航しているのである。さらに、ベルリンを三週間前に出発してパリに滞在中の鷗外に、エリーゼは出航の事実を連絡している(34)。鷗外が横浜に帰着するのを見計らい四日後にエリーゼは横浜港に到着している。これらの史実からみて、二人は彼女の来日について綿密に打ち合わせているのであり、勝手に「後を追つてきた」わけではない。

同書の年譜も問題である。エリーゼ来日の事実が記されていないのである。定本とされる一九七一年版の『鷗外全集』(35)にも同様な欠落があった。「あとがき」によれば年譜作成は編集者に委ねたとのことであるが、ここにもエリーゼ来日の事実を軽視している著者の考え方が反映しているのであろうか。

小堀の鷗外評伝は、二〇一三年一月の刊行であるが、「舞姫」がなぜ書かれ、なぜその時期に発表されたかについての手がかりはまったく得られなかった。

坂井健論文「『舞姫』はなぜ書かれたか?」

清田文武編著『森鷗外『舞姫』を読む』(36)は、エリーゼの実在が解明されてから初めての「舞姫」論集である。帯には「『舞姫』研究の到達点を示す」とあり、「舞姫」をめぐる一七篇の論文が納められている。その論集の冒頭に置かれているのが、坂井健論文であり、そのタイトルは「『舞姫』はなぜ書かれたか?」である(37)。筆者の問題意識とも重なるテーマで、大きな期待をいだいて読み始めた。だが残念ながら、その期待は裏切られた。率直に言って、筆者には、著者が本稿をいかなる意図で、どのような読者を念頭に、何を主張しようとしているのか理解できなかった。各節の論旨はそれなりに分かるのだが、論考全体の骨格がはっきりしない。さらに言えば、「『舞姫』研究の到達点を示す」ことをめざす、鷗外生誕一五〇年記念論集の巻頭に本論文を置いた編者の意図も、理解不能であった。

まずは、同論文の節の組立てと分量をみておこう。「はじめに」一頁、「一 作品の主題」三頁、「二 執筆動機についての研究」九頁半、「三 森家が恐れた「噂」」一頁半、「四 『細君』との関わり」三頁、「五 「しがらみ草紙」の『舞姫』評から」二頁、「おわりに」六頁半、「注」二頁半、総計二九頁の論考である。 著者は「はじめに」で、その問題意識を次のように記している。

『舞姫』は、よく考えてみると、へんてこな作品だ。エリスという実在の女性が鷗外を追って日本までやってきたことは、今では専門家でなくても知っているくらいだが、当時の一般読者は知るはずもなかった。それなのに、自分のスキャンダルをほのめかすような作品を、出世前の鷗外が書くというのがよく分からない。しかも、『舞姫』発表当時、鷗外は新婚生活を送っていた、という事実を知るなら、新妻がどのような気持ちで『舞姫』を読んだのかと考えるだけでも、残酷な気がする。もちろん、その新妻は、エリスが日本に来ていたことを知っていたのである。のみならず、『舞姫』は、発表前に森家の家族の前で朗読されていたという証言に接する時、ますます訳が分からなくなるのである。いったい全体、なぜ、何のために『舞姫』は書かれたのだろうか?(三頁)

こうした疑問は筆者の問題意識とも重なっている。次に「一 作品の主題」においては、「作品自体の主題と作家論的文脈から考えられる執筆動機」について峻別すべきことが主張されている。作品の主題と執筆動機とがそれほど明確に区別できるものかどうか、疑問は残るが、作品と作家とを区別して論ずべきであるというのは、私のかねてからの主張でもある。

ところが坂井論文は、小説と事実とを混同すべきではないと言いつつ「エリーゼ」とすべき箇所を、すべて「エリス」と呼んでいるのである。引用文中に一ヵ所エリーゼの名はあるが、それ以外の九八ヵ所はすべてエリスである。今さら言うまでもないことだが、来日した女性はエリーゼ・ヴィーゲルトであり、エリスではない。著者は六草の発見した事実を無視したばかりか、一九八一年に中川浩一・沢護が船客名簿から来日女性の姓名をエリーゼ・ヴィーゲルトと特定した成果をも認めていないのである。

「一 作品の主題」の節の最後では、要するに、『舞姫』の主人公太田豊太郎は、徹頭徹尾〈薄志弱行〉の人物として描かれているのである。そして、その薄志弱行であった自分に対する主人公の悔恨とそれを強いた社会通念への恨みこそがこの作品の基本となる主題なのだ

と述べられている。これは筆者も同意しうる主張である。

「二 執筆動機についての研究」の節は、本論文の三分の一を占めており、本稿の主要論点のひとつであろう。内容的にはこのテーマに関する研究史である。(一)昭和三十年代、(二)昭和四十年代、(三)昭和五十年代①、(四)昭和五十年代②の四部から構成されている。だがなぜか研究史はここで終わり、以後の研究は問題にされていない。同稿全体としても、著者が参照している文献で最近のものは二〇〇一年に刊行された文献、それも「西周日記」の翻刻である。また研究論文で参照されている最新のものが、何と一九九二年なのである。ことによると「執筆動機についての研究」は「昭和五十年代」までで十分だと考えているのかもしれない。その場合でも、最低限、この二十年余の研究について論究しない理由について説明すべきであろう。「『舞姫』研究の到達点を示す」と謳う論集の巻頭論文が、四半世紀前の研究までしか参照していないのは異様である。

ところで、本節での著者自身の主張点は「昭和五十年代①」の末尾にある、次の箇所と見てよかろう。

このような状況の中で、鷗外が、主人公と山縣有朋との関係の深さを暗示する「天方伯」を作中に描き込むことは、成瀬氏のいうような、単なる当てこみとは考えにくい。もちろん、山縣有朋は、豊太郎のようにサイゴン経由で日本に帰ってきてはいない。ヨーロッパからアメリカ、ハワイを経て帰ってきている。しかも、太田豊太郎は、森林太郎ではないのであって、あくまで架空の人物である。したがって、『舞姫』を手にする一般読者にとっては、「天方伯」は、たしかに当てこみ以外の何物でもなかろう。しかし、どのような「噂」であるにしろ、エリスについての「噂」をいくらかでも聞き知っていた軍関係者にとっては、当然、別の意味をもつはずだ。

『舞姫』の自筆原稿は、初め「鷗外漁史作」と記されていたが、後に、上から紙を貼って、「鷗外森林太郎著」と書き換えられている。初出の『国民之友』の本文(一八九〇年一月)はこれに従っている。この事実は、この作品が鷗外という文人の作であると同時に、森林太郎その人によって書かれたものであることをはっきり宣言しようとしていたことを示す。つまり、この作品は、森林太郎を知る人と、そうでない一般読者との両方に発信されているのだ。

どうやら、著者は、「舞姫」執筆の動機として、鷗外にはエリーゼに関する噂を抑え込む意図があったのだ、と主張したいらしい。本論の残り三節すべてが、こうした「噂」の追求にあてられている。その最初は「三 森家が恐れた〈噂〉」である。著者は小金井喜美子の回想を援用した上で、この節を次のように結んでいる。

森家として恐れたのは、鷗外が、今も何らかの形でその女性とつながっているという、「噂」が広まることだったのである。逆にいうなら、ドイツにおける鷗外とエリスと交際が明るみに出たとしても、さほどの痛手はこうむらない。いや、むしろ、実際にエリスが来日しているわけであるから、その噂が広がるよりも、鷗外がドイツに女性を捨ててきたのだという「噂」が広がった方が好都合である、このような判断であったのではないか。(一七頁)

森家がこうした「判断」を抱いていた可能性はあり得よう。だが、ここから自然に導き出されるのは、「舞姫」の真実の著者は鷗外ではなく、森家の意向を代表する母峰子であったとの結論である。だが、峰子にベルリンの情景を描く知識も筆力もないことは明瞭である。推論として成り立ちうるのは、鷗外が母の意向に従って執筆したということしかなかろう。だが、これもあり得る推論ではなく、著者自身も、後段では、本節と異なる見解を示している。いったい本節は、いかなる目的で設けられたのであろうか。坂井論文全体の論旨が分かりにくい一因は本節にある。

「四 『細君』との関わり」では、「舞姫」のちょうど一年前の『国民之友』に掲載された坪内逍遙の「細君」と「舞姫」との共通性が論じられている。その結論は次の通りである。

野口寧斎のこのような発言は、『舞姫』発表の時点でさえ、『細君』のモデル問題が記憶に新しかったことを示している。つまり、『舞姫』執筆の時点でエリス事件に関する「噂」があった可能性は十分存在するのだ。

次の節、「五 『しがらみ草紙』の『舞姫』評から」は、前節を受けて『舞姫』のモデル問題にまつわる「舞姫評」をいくつか紹介している。以上二節から結論されているのは、以下のような主張である。

つまり、当時の一般の読者は、太田豊太郎のモデルが鷗外ではないという前提でこの作品を読んでいたのだ。

このように『舞姫』は二重性をもっている。つまり、エリス事件についてなんらかの「噂」を知っている軍関係者と、そのような「噂」とは、まったく関係のない一般読者との両方に向けて書かれているのだ。前者は、鷗外がモデルになっていることを前提に読み、後者は、まったくのフィクションとして読むのである。

いや、二重性どころではない、『舞姫』は、森家の家族に対しても向けられている。それは、野口寧斎が「名誉の奴隷となる」と認定したように、太田豊太郎は、出世欲のためにエリスを捨てたものとして描かれている。森家の人々に対して、鷗外は、エリスを捨てたのは自分の名誉欲のためなのだ、と宣言しているのだ。さらに、それはやむを得ぬ選択であったと自分を慰めてもいるのである。つまり、三重、四重の意味を持っているのである。(二二頁)

これこそ本論文がもっとも主張したい点なのであろう。つまり鷗外は「舞姫」を、「エリス」のモデルについて噂している軍関係者と「噂」を知らない一般読者、さらには事実を知っている森家の家族らに向けて執筆したというのである。さらに鷗外自身も、「舞姫」の執筆によって、エリーゼとの別離はやむを得ぬ選択であったと自らを慰めたのだ、と。この主張は「森家が恐れた噂」の筋とは、明らかに矛盾している。

「舞姫」発表前から、軍関係者やドイツ留学生仲間のなかには、エリーゼをめぐる、さまざまな「噂」が存在したに相違ない。また「舞姫」発表後では、文士仲間や読者の一部に、作品のモデルは森林太郎とその恋人ではないかといった「噂」が生まれていても不思議はない。だがはたして、そうした「噂」こそが「舞姫」執筆の動機だと、断言できるものなのであろうか。「噂」に関する推測をいくつ重ねても、またそうした「噂」の実在を証明してみせたところで、「舞姫」執筆の動機、つまりは鷗外の心のうちが明らかになるとは、とても考えられないのだが。

本論考の「おわりに」は、さらに読者を惑わせる。ここで著者は次のように述べて、鷗外とエリーゼとの結婚問題という新たな課題についての検討を開始する。

ところで、鷗外はエリスと結婚する意志をもっていたのだろうか。成瀬正勝氏の論を受けた山﨑國紀氏は、『祖父・小金井良精の記』に鷗外とエリスが面会する記述があることを根拠に、二人は人格的に結びついていたのだと指摘する。ここで、鷗外帰国とエリス来日の状況を再確認したい。

一般に論文の「おわりに」は、本論の「まとめ」、著者の主張を総括する場である。しかし、本論文の「おわりに」は、それ自体が別のテーマに関する一個の論考となっている。論文として異例な構成ではあるが、とりあえずそれは良しとしよう。ここでの最大の問題はその内容にある。何が問題であるかと言えば、まず第一に、著者が研究者であれば当然踏むべき手続きを怠っていることである。いまさら研究者の心得を述べるのが本旨ではないが、自然科学であろうと人文科学であろうと、何らかのテーマについて研究を試みるのであれば、何よりそのテーマに関する先行研究の有無を確認し、その結論なり手続きに同意できない点があればそれを明示し、作業を始めるべきものである。

「エリス来日の状況を再確認」したいのであれば、まず最初に、この問題について正面から取り組み、詳細な検討を加えた小平克『森鷗外論―「エリーゼ来日事件」の隠された真相』(38)、拙著『仮面の人・森鷗外―「エリーゼ来日」三日間の謎』(39)をはじめ、本誌連載の拙稿(40)を批判的に検討することから開始すべきであった。

ところが、著者は、そうした先行研究の存在さえ気づかなかったか、あるいは気づいても気に留めなかったようである。もちろん、先行研究とは別の新史料を発掘し、それに基づいて研究を進めるのであれば、そうした対応も許される場合があろう。だが実際は、著者がここで主として依拠しているのは、「石黒忠悳日記」、「西周日記」、「小金井良精日記」である。この三つの日記は、本誌連載の拙稿で、翻刻文ではなく、すべて原史料を参照して検討を加えている(41)。著者はまずこれを参照し、批判すべきであった。

それでは、坂井論文がこれらの史料をどのように読解し、いかなる発見をなしとげているのか、具体的に検証してみよう。さしあたりの論点は次の三つである。

①「西周日記」明治二一年九月一八日の項における文字解読をめぐる問題。②「石黒日記」明治二一年九月二一日に記されている「旅費」をめぐる問題、③「石黒日記」明治二一年一〇月七日の森林太郎母幷に弟妹来ル

について。

(一)「西周日記」明治二一年九月一八日の記述について。著者は川崎勝の翻刻(42)にしたがい「森ばゞ来り、婚姻の返納を述ぶ」を採用している。同じ個所を、あまね会の翻刻(43)は「森ばゞ来り婚姻の返辭を述ぶ」と「返辭」と解読している。一方、拙稿(44)は「森ばゞ来り婚姻之返詞を述ふ」と読み解いている。なお、あまね会や川崎の翻刻に先立ち、森林太郎と赤松登志子との結婚に西周が関与している事実を指摘し、「西周日記」に研究者の目を向けさせた田中実は、この個所を森林太郎来たり、婚姻の返辭を述ふ

と読んでいた(45)。

四者の違いで重要なのは、主語と述語の二ヵ所である。主語については「森林太郎」ではなく「森ばゞ」と読むことでほぼ決着している。述語では「返辭」も「返詞」も、現在の「返事」に相当する言葉で、ともに用例がある。ここで異質なのは「返納」だけである。『広辞苑』によれば、「返納」とはいったん受けとったものを返しおさめること

で、一般に金品について使われ、結婚など人事に関して使われる言葉ではない。ともあれ「森ばゞ来り、婚姻の返納を述」べたとなれば、森家は九月一七日以前に縁談をいったんは承諾しており、それを断ったことを意味しよう。だがしかし、森家はそれまでに縁談を承諾した形跡はないのである。「西周日記」九月一〇日の条には、舛子午後、千住森氏を訪ひ、林太郎の帰京を賀し、且赤松との縁談を申込む。彼方よりの返答を申置く

と記されている。この記述から、森家が婚姻を承諾したと読み取ることは出来ない。また、この縁談は実際には、この日になって初めて持ち出された話ではない。西家は、鷗外の留学中に話を始めていたのである。その裏付けは、小金井喜美子の「次ぎの兄」の以下のような記述である。

西さんの仰しやるのは御自分の御養子、林洞海氏の六男で後に海軍の將官におなりの方、そのお姉様赤松男爵夫人の長女で登志子といふお嬢さん、小さい時からよく知つているあの娘ならと思ふとのことでした。「ただ本人の気持に任せて置きます」と御返事すると、今度は直接にお兄い様にお話になる。お兄い様はまた「両親の気持次第に」と仰しやる。お互にそんな事を言ひ合つて居る中には、仲人の熱心さがいつか勝をしめる様になりました。私共は便のある度に幾分かづつ進んで行く様子を聞くだけでした。

おそらく林太郎は、西からの縁談に乗り気ではなかったに相違ない。当人が承諾しているなら、両親が「本人の気持に任せて」などと回答する筈もない。ことによると、エリーゼの来日は、この縁談を壊す意図があったからではないか。いずれにせよ、西升子の森家訪問は、この縁談がいっこうに進展しないことに苛立った西周が、林太郎の帰国にあわせ、あらためて正式な申し入れをおこない、その返答を催促したものであろう。仮に、坂井論文が主張する事実、つまり九月一八日以前に森家がこの縁談を承諾していたのであれば、西周がそのことを日記に記載しなかったとは考えがたい。

いずれにせよ争点は、「返辭」か「返詞」か「返納」か、文字の解読に関することであるから、読む人が読めば解決する可能性が高い。ただ指摘しておきたいのは、著者がこれを「返納」と読むからには、森家が赤松家との婚姻をいつ承諾したのか、その論拠を明確にする必要があったことである。

また、いったん承諾した縁談を断るのに、その使者を「森ばゞ」がつとめたのは、不自然である。こうした重大用件となれば、森家の当主静男および母峰子が西家に赴くべきものであろう。「森ばゞ」が西家を訪ねた九月一八日には、赤松登志子の父赤松則良海軍中将一家は赴任地の佐世保に出発した日である。赤松中将赴任前に返事をするよう迫られていた森家は、縁談承諾の回答を祖母於清に託したものであろう。さらに付け加えれば、「返納」した縁談であるなら、「西周日記」一〇月二〇日の条に留守に森家内、次男を連れ来る由、婚姻の談なりと

とあるのをどう理解したらよいのか。また一〇月二一日の条には森

とある。この時、森家では登志子を「兄婦」と呼んでいる。もし縁談が「返納」されていたのであれば、こうした表現はあり得ない。

(二)著者は「石黒日記」明治二一年九月二一日の条にある森林太郎来ル旅費ノ事ヲ談ス

を取りあげ、鷗外の旅費についての話であるはずはないから、エリスの旅費についての相談

であろうとの推測を述べている。しかし、これは著者が「石黒日記」の原文を参照しなかったことから生じた誤解である。国会図書館憲政資料室所蔵の「石黒日記」は、二〇一〇年五月から公開されており、誰でも見ることができる。原本を見ると、鷗外来訪の二日前、九月一九日の条に、石黒は一一ヵ月間の海外出張における交通費や諸雑費の支出金額を五頁にわたって書き出している。おそらくは、出張旅費を精算するためのメモであろう。その内容は、各国陸軍省などへの表敬訪問や病院視察などが一件ごとに記されている。何に使ったのか記されていない項目が多いが、主として馬車代と推測される。それも、ドイツ・マルク、オーストリア・ギュルデン、フランス・フランなど、訪問地により異なった通貨単位で記されている。森林太郎来ル旅費の事ヲ談ス

とあるのは、通訳として石黒と旅程の多くを共にした鷗外に、脱漏の有無、円貨への換算など精算書類をチェックさせ、あるいは清書させるなどの作業を手伝わせたものであろう。「石黒日記」九月二一日の条を、鷗外が石黒にエリーゼの旅費について相談したといった憶測がなりたち得ないことは、原本を見さえすれば明々白々である。おそらく著者は竹盛天雄「石黒忠悳日記(抄)」(46)だけで、「新説」を展開したものであろう。

著者は、この他にも、ちょっと調べさえすれば確認できることさえ、推測でものを言っている。最終節冒頭の「酔太平」の解説はその一例である。ヨーロッパから帰国する船上で、鷗外が石黒に贈った漢詞の題名は「酔太平」であるが、著者はこれを〈酔太平〉というのは、酔っぱらって太平楽を並べるという意味だろう

と解説している。鷗外の名誉のためにコメントすれば、「酔太平」にこんな意味はない。「酔太平」とは、「詞牌」名の一つである。韻文の形式、押韻の個所や各句の平仄は「詞牌」ごとに決まっている。「酔太平」には二体または三体あるというが、鷗外が採用したのは第二体、その規則は四五字、二段、前段四句、四仄韻、後段五句、四仄韻である。陳生保によれば、鷗外の「酔太平」は、すべての面で規則に合致した作品である(47)という。詳しくは拙稿(48)を参照願いたい。

(三)「石黒日記」明治二一年一〇月七日の項にある朝森林太郎母幷ニ弟妹来ル

について、著者は家族総出で石黒に鷗外の身の上について相談

したとし、鷗外のいないところで、母峰子が、何か石黒に嘆願しているのである。勘ぐるなら、この時、赤松家の縁談のことを石黒に打ち明けたのではないか。赤松家との縁談話が出る前ならともかく、赤松家の縁談が西周からもたらされた以上、それを断って、エリスを選ぶというのは、森家にとって、あってはならないことである。

と解釈している。この解釈自体、縁談「返納」という読解とどう整合させるのか、著者は何らの説明もせず、不可解というほかはない。

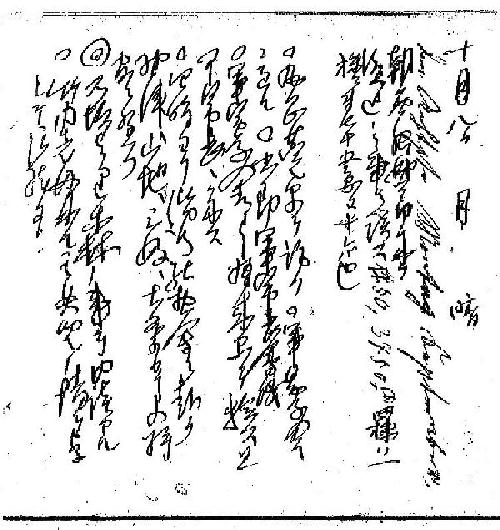

本誌第八八号所載の拙論(49)で詳しく述べているので参照願いたいが、「小金井良精日記」(50)一〇月五日の条には、長谷川泉の翻刻(51)では築地ニ至ル

としか書かれていなかったが、実際にはその後に軍医学舎一件アリ

と記されていた。これは、鷗外が小金井の目前で、エリーゼに軍医を辞職する決意を語ったことを示している。鷗外がこれをすぐ実行に移したことは、八日の「石黒日記」に明らかである。これも本誌第八九号の拙論(52)で、問題の個所の写真も付して論じているが〔Web版では、ここに再掲する〕、石

と記した個所は改行のうえ二重丸を付し、さらに「森」の文字は他の文字の四倍以上も大きく文字どおり特筆大書されているのである。

この個所は、森林太郎の直接の上司・石阪軍医学舎舎長が、石黒に森の辞表提出を報告した記事であるとしか考えられない。森峰子が、すでに他家に嫁いだ娘と次男を伴い、朝から石黒宅を訪問して「嘆願」したのは、林太郎の辞表を受理せず、辞職しないよう説得して欲しいとの内容であったと推定される。いずれにせよ、著者は、なんらかの「新説」を述べるのであれば、これらの先行研究を参照し、批判すべきであった。

おわりに

筆者は、今回「舞姫」は「なぜ書かれ」「なぜ発表されたのか」について論考をまとめる予定であった。とくに、エリーゼ離日後一年三ヵ月目に「舞姫」が発表された謎に焦点を当てるつもりでいた。

その準備作業として、この問題をめぐる最近の論考に目を通したところ、看過できない問題があることを知った。そこで、予定を変更し、小堀桂一郎『森鷗外』と坂井健「『舞姫』はなぜ書かれたか?」をとりあげ、コメントした次第である。

筆者が「はじめに」に記した注目点について両論文を検討してみると、以下のようであった。

エリーゼの来日目的については、両論文ともまったく触れていない。多額の渡航費を使い、二人が綿密な打合せを行ったうえで彼女は来日していると考えられる以上、エリーゼの来日目的を明らかにすることは、「舞姫」を理解するために不可欠ではなかろうか。

両論文とも、エリスのモデルはエリーゼであることを認めている。小堀は、エリーゼを「醜聞と偁してよい翳の部分」と位置づけている。坂井は、エリーゼの位置づけを明白にはしていないが、鴎外にとって大切な女性であったことを匂わせる記述が見られる。

小説のエリスと実在のエリーゼの使い分けについてみると、両者とも徹底して「エリス」しか使っていない。エリーゼの実在が明らかになった現在、なぜ「エリス」に固執するのかは理解できなかった。

最初に予定した論考については、後日を期したい。

本稿作成にあたって、多くの助言を賜った畏友二村一夫法政大学名誉教授ならびに共同研究者小平克氏に、深甚なる感謝を捧げます。

引用文献

(1) 林尚孝「〈舞姫事件〉研究の意義とその重要性」、『鷗外』第八一号、二〇〇七年七月

(2) 林尚孝「 来日ドイツ人女性はエリーゼ・ヴィーゲルトである」、『鷗外』第八二号、二〇〇八年一月

(3) 林尚孝「エリーゼはミュンヘンの〈舞師〉である」、『鷗外』第八三号、二〇〇八年七月

(4) 林尚孝「エリーゼはユダヤ人ではない」、『鷗外』第八四号、二〇〇九年一月

(5) 林尚孝「鷗外にはエリーゼと結婚する意思はなかったのか」、『鷗外』第八六号、二〇一〇年一月

(6) 林尚孝「神田孝夫の先駆的論文について」、『鷗外』第八七号、二〇一〇年七月

(7) 林尚孝「小金井日記〈軍医学舎一件アリ〉の意味するもの」、『鷗外』第八八号、二〇一一年一月

(8) 林尚孝「 鷗外の帰国からエリーゼの離日まで」、『鷗外』第八九号、二〇一一年七月

(9) 林尚孝「『独逸日記』の少女フアンニイとエリーゼ」、『鷗外』第九二号、二〇一三年一月

(10) 注(2)に同じ

(11) 注(4)に同じ

(12) 注(7)に同じ

(13) 六草いちか『鷗外の恋 舞姫エリスの真実』、講談社、二〇一一年三月

(14) 中川浩一・沢護、『朝日新聞』、一九八一五月二六日夕刊

(15) 六草いちか『それからのエリス ─ いま明らかになる鷗外「舞姫」の面影』、講談社、二〇一三年九月

(16) 清田文武編『森鷗外『舞姫』を読む』、勉誠出版、二〇一三年四月

(17) 小堀桂一郎『森鷗外―日本はまだ普請中だ』、ミネルヴァ書房、二〇一三年一月

(18) 小金井喜美子「次ぎの兄」、『冬柏』五月号、一九三七年(岩波文庫『森鷗外の系族』所収)

(19) 注(14)に同じ

(20) 注(18)に同じ

(21) 注(18)に同じ

(22) 中井義幸『鷗外留学始末』、岩波書店、一九九九年七月

(23) 山﨑國紀「鷗外の恋人は〈賤女〉だった」、『文藝春秋』、二〇〇五年六月号

(24) 荻原雄一編『〈舞姫〉 ─ エリス、ユダヤ人論 ─ 』、至文堂、二〇〇一年五月

(25) 植木哲『新説 鷗外の恋人エリス』、新潮社、二〇〇〇年四月

(26) NHKハイビジョン特集『鷗外の恋人―百二十年後の真実』、二〇一〇年一一月一九日放映

(27) 今野勉『鷗外の恋人 百二十年後の真実』、NHK出版、二〇一〇年一一月二〇日日

(28) 注(13)に同じ

(29) 小金井喜美子「森於菟に」、『文学』六月号、一九七八年三月

(30) 注(17)に同じ

(31) 小平克『森鷗外 「我百首」と「舞姫事件」』、同時代社、二〇〇六年六月二六日

(32) 小平克「森鷗外〈夢がたり〉連作歌の謎 ─ 夢か現か ─ 」、『芸文稿』第六号、二〇一三年四月

(33) 山﨑國紀『評伝 森鷗外』、大修館書店、二〇〇七年七月

(34)(34) 竹盛天雄篇「石黒忠悳日記抄(一)~(三)」『鷗外全集』月報三六~三八、岩波書店、一九七五年三月~六月

(35) 森鷗外『鷗外全集』第三八巻、岩波書店、一九七一年一二月

(36) 注(16)に同じ

(37) 坂井健「『舞姫』はなぜ書かれたか?」、『森鷗外「舞姫」を読む』三~三一頁、勉誠出版、二〇一三年四月

(38)38) 小平克『森鷗外論―「エリーゼ来日事件」の隠された真相』、同時代社、二〇〇五年四月五日

(39)39) 林尚孝『仮面の人・森鴎外―「エリーゼ来日」三日間の謎』、同時代社、二〇〇五年四月三〇日

(40) 注(5)に同じ

(41) 注(5)に同じ

(42) 川崎勝「西周日記」明治二一年七月~一二月、『南山経済研究』一六巻一号、二〇〇一年六月

(43) あまね会編『国会図書館蔵 西周日記』明治二十一年、鷗外記念本郷図書館、一九九八年七月

(44) 注(5)に同じ

(45) 田中実「『舞姫』背景考」、『国語と国文学』、一九七八年三月

(46) (34)に同じ

(47) 陳生保『森鷗外の漢詩』下、二八九~二九三頁、明治書院、一九九三年六月

(48) 注(6)に同じ

(49) 注(7)に同じ

(50) 小金井良精「小金井良精日記」明治二一年乙、一八八八年八月一日~一二月三一日

(51) 長谷川泉「エリス「事件の独乙婦人」、『鴎外』第一五号、一九七四年七月

(52) 注(8)に同じ

初出は『鷗外』94号、 2014(平成26)年1月